Drehzahl

Auszüge des Handbüchleins "Elektrische und wärmetechnische Messungen" der Firma Hartmann & Braun AG Frankfurt/Main, 2. Auflage, 1941 (H&B Druckschrift 481a / 20.000 / 6.41). Entsprechend UrhG §66 ist die Schutzfrist inzwischen abgelaufen (Stand von 2012), der Inhalt ist daher gemeinfrei. Das gescannte Büchlein findet sich im Abschnitt Schrifttum als PDF Datei.

Die Messung der Drehzahl umlaufender Teile einer Maschine kann nach verschiedenen Methoden erfolgen. Von diesen hat die nachstehend beschriebene elektrische Messung besondere Bedeutung, da bei ihr die Anzeige der Drehzahl in praktisch beliebiger Entfernung von der umlaufenden Welle erfolgen kann; die Drehzahlmesser können also zusammen mit anderen Fern- Meßgeräten (z. B. für Temperatur, Druck usw.) und den Steuer- und Schaltgeräten in einer zentralen Meßwarte auf einer gemeinsamen Schalttafel angeordnet werden, so daß jederzeit übersichtliche und bequeme Überwachung und Beeinflussung aller Vorgänge von einer Stelle aus möglich ist.

Wirkungsweise der Fern-Drehzahlmessung

Von der Welle, deren Drehzahl gemessen werden soll, wird ein kleiner Magnetinduktor angetrieben, der Wechselstrom erzeugt. Spannung und Frequenz des Wechselstromes sind der Drehzahl der Welle verhältnisgleich und somit ein Maß für die Drehzahl. Sie werden mit Spannungs- bzw. Frequenzmessern gemessen, deren Skalen direkt in Umdrehung pro Minute, Meter pro Sekunde usw. geeicht sind.

Der elektrische Ferndrehzahlmesser besteht also aus Geber und Anzeigegerät, die durch zwei beliebig lange Drähte miteinander verbunden sind.

Der Geber (Magnetinduktor) hat eine feststehende Wicklung und einen Anker aus hochkoerzitivem Magnetstahl. Die geringe Schwungmasse des Gebers läßt Umdrehungszahlen bis 30000/min zu. Bei niedrigen Drehzahlen erhalten die Geber zur Erzielung einer hinreichenden Meßspannung und Frequenz mehrere Polpaare (3, 6 oder 12). Bei entsprechender Größe des Gebers können mehrere Anzeigegeräte angeschlossen werden.

Anzeigegeräte. Zur Messung kann die Spannung oder die Frequenz des vom Geber erzeugten Wechselstromes herangezogen werden, da beide Verhältnis- gleich der Drehzahl sind.

Im ersten Falle werden wegen des geringen Eigenverbrauches Drehspul-Spannungsmesser mit eingebautem Trockengleichrichter verwendet (siehe Drehspulgeräte für Wechselstrom ), die auch als Schreiber ausgebildet sein können, seltener die billigeren Weicheisengeräte (siehe Das Drehspulgerät ). Die Skalenteilung beginnt stets bei Null. Die Meßgenauigkeit beträgt etwa ± 1,5% des Skalenendwertes.

Der Zungenfrequenzmesser

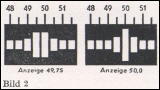

Bei Ausnutzung der Frequenz des vom Geber erzeugten Wechselstromes werden in der Regel Zungenfrequenzmesser verwendet. Der Vorteil dieser Geräte liegt in der robusten Bauart und der hohen, stets gleichbleibenden Genauigkeit (etwa ± 0,3%). Der Meßbereich-Umfang kann bei dem einfachen Meßwerk eine Oktave nicht überschreiten, weil die Zungen auch auf ihre Obertöne ansprechen. Bei Verwendung eines durch ein Gleichfeld überlagerten Elektromagneten kann jedoch auch über eine Oktave gemessen werden. Der Skalenbeginn kann also höchstens etwas mehr als die Hälfte des Höchstmeßbereiches betragen; ein Beginn bei Null ist ausgeschlossen. — Das günstigste Intervall zwischen je zwei Zungen liegt bei etwa 1% des Skalenmittelwertes. In diesem Fall schwingen außer der in Vollresonanz schwingenden Zunge noch die benachbarten Zungen mit kleinerem Ausschlag mit, so daß auch die Zwischenfrequenzen gut geschätzt werden können (Bild 2).

Durch Zusammenfassung von Zeiger- und Zungenmeßwerk in einem einzigen Gerät werden die Vorteile beider Systeme, nämlich große Skalenausdehnung und hohe, stets gleichbleibende Genauigkeit miteinander vereinigt. Dabei genügt für das Zungenmeßwerk eine kleinere Anzahl Zungen für die Betriebsdrehzahl. Auf diese Weise kann das Zeiger-Meßwerk durch die Zungenanzeige, die immer als die unbedingt richtige anzusehen ist, kontrolliert und gegebenenfalls berichtigt werden.

Als Verbindungsleitungen zwischen Geber und Anzeigegerät werden zweckmäßig Starkstromleitungen oder -kabel verlegt, damit Isolationsfehler vermieden werden. Bei größeren Leitungslängen (von etwa über 1 Ohm Widerstand) ist der Widerstand bei der Eichung des Anzeigegerätes zu berücksichtigen.

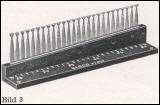

Vibrations-Tachometer

Eine Folge von Stahlzungen auf einem gemeinsamen Träger ist in gleichen Intervallen fortschreitend auf bestimmte Schwingungszahlen abgestimmt. Wird der Zungenträger an den festen Teil einer umlaufenden Maschine gelegt, so wird die durch die umlaufende Welle verursachte Schwingung auf die Stahlzungen übertragen; es gerät diejenige Zunge in Schwingung, deren Eigenschwingungszahl mit der Drehzahl der umlaufenden Welle übereinstimmt. Der umlaufenden Welle wird also keinerlei nutzbare Leistung entnommen, sondern es werden lediglich die unvermeidbaren Schwingungen zur Drehzahlmessung ausgenutzt. Das Vibrations-Tachometer ist deshalb auch verwendbar bei kleinen Antriebskräften, wo der Eigenverbrauch jede andere Art der Drehzahlbestimmung fälschen würde. Der Meßbereichumfang ist auf eine Oktave beschränkt. Die Geräte werden ortsfest und tragbar gebaut. Sie eignen sich für 1000 ... 100 000 U/min.

(C) 2012-2025 - Alle Rechte vorbehalten